第43回(令和7年度)

大阪科学賞(OSAKA SCIENCE PRIZE)受賞者の横顔

畠山 琢次(はたけやま たくじ) 47歳

現職: 京都大学大学院理学研究科 教授

https://hatakeyama-lab.kuchem.kyoto-u.ac.jp/

略歴:

2000年3月 東京大学理学部化学科卒業

2005年3月 東京大学大学院理学系研究科博士課程修了

2005年4月 シカゴ大学化学科 博士研究員

2006年1月 京都大学化学研究所 博士研究員

2006年3月 京都大学化学研究所 助手

2007年3月 京都大学化学研究所 助教(改組により)

2011年4月 科学技術振興機構さきがけ研究者(兼任)

2013年4月 関西学院大学理工学部 准教授

2013年4月 京都大学触媒・電池元素戦略ユニット拠点准教授(兼任)

2018年4月 関西学院大学理工学部 教授

2021年4月 関西学院大学理学部 教授(改組により)

2022年4月-現在 京都大学大学院理学研究科 教授

研究業績:One-potおよびOne-shotホウ素化を鍵とした多重共鳴材料の創出

ホウ素は炭素の隣にある第13族の元素で、身近なところでも活躍しています。たとえば、ガラスの材料となる「ホウ砂」や、防虫剤に使われる「ホウ酸」がその代表例です。また、半導体(シリコン)にホウ素をほんのわずか加える「ドーピング」という技術は、スマホやパソコンの心臓部であるCPUやメモリチップをつくる上で欠かせません。一方で、ホウ素を含む有機分子は興味深い特性を示すことが知られていましたが、ホウ素と炭素の結合は壊れやすく、「電子デバイスには使えない」と長い間考えられてきました。そこで私たちは、ホウ素を分子内部に組み込み、安定化させることに挑戦しました。そのために開発したのが、「One-potホウ素化」と「One-shotホウ素化」という新しい合成手法です。これにより、従来の方法では合成が難しかった“安定なホウ素含有分子”を創り出すことが可能になりました。さらに、ホウ素と窒素を特定の配置で組み合わせることで「多重共鳴効果」を生み出し、分子中の電子の分布を原子レベルで精密にコントロールできるようになりました。こうして設計された材料は「多重共鳴材料」と呼ばれ、電流を流すと世界最高レベルの高色純度で発光し、しかも十分な安定性を示します。この成果は大きな注目を集め、世界中の大学や企業が研究を進めており、現在では、iPhone、Galaxy、AQUOS、Xperiaといったスマートフォンに加え、有機ELテレビ、Apple Watch、Nintendo Switch、Sony PlayStation VRなど、皆さんの身近な機器の青色発光材料として広く実用されています。

第43回大阪科学賞 記念講演

世界を照らすホウ素の発光材料

京都大学大学院理学研究科 教授

畠山 琢次はじめに

ホウ素は炭素の隣にある第13族元素で、ガラスの材料となる「ホウ砂」や、防虫剤に使われる「ホウ酸」として利用されています。また、シリコンにホウ素を少量加えるドーピングは、スマホやパソコンの心臓部である半導体に欠かせない技術です。一方で、ホウ素–炭素結合は切断されやすく、ホウ素を含む有機分子はエレクトロニクス分野での実用が困難と考えられてきました。そこで私たちはホウ素を窒素と共に分子内部に組み込むことで安定化させ、さらにその配置を工夫して電子の存在場所を精密に制御しました。この設計から生まれた発光材料は、世界最高レベルの色純度と十分な安定性を持ち、現在では有機ELディスプレイに広く用いられています。本講演では、ホウ素の性質と研究開発の道のりについて紹介します。

図1 ホウ素の応用例

1.「One-potホウ素化」と「One-shotホウ素化」の開発

ホウ素を含む有機分子は、興味深い電気化学特性や光学特性を示すことから、以前から様々な研究が行われてきました。例えば、BODIPYという色素は比較的高い水中安定性と優れた蛍光特性を持ち、病気の細胞を光らせる診断や、細胞内での脂肪の動きを追跡する研究に役立っています。また、半導体特性を示したり、周囲の環境やイオンの存在によって色が変化する分子も報告されています。しかし、ホウ素–炭素結合は酸化還元条件下で不安定になりやすく、「電子デバイスへの応用は難しい」と長い間考えられてきました。そこで私たちはホウ素を分子内部に組み込み安定化させることに挑戦し、そのために「One-potホウ素化」と「One-shotホウ素化」という新しい合成手法を開発しました。これにより、従来の方法では合成が難しかった“安定なホウ素含有分子”を自在に設計できるようになり、今では世界中の大学や企業でこの反応が利用されています。

図2 One-potおよびOne-shotホウ素化

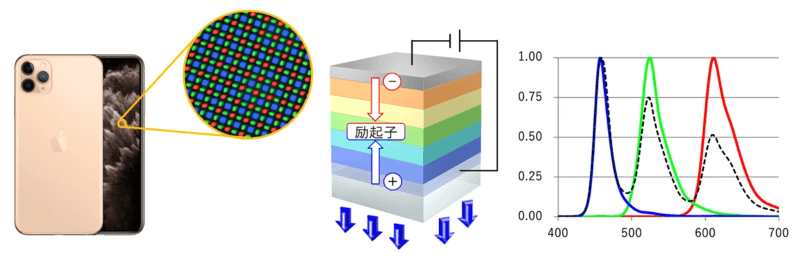

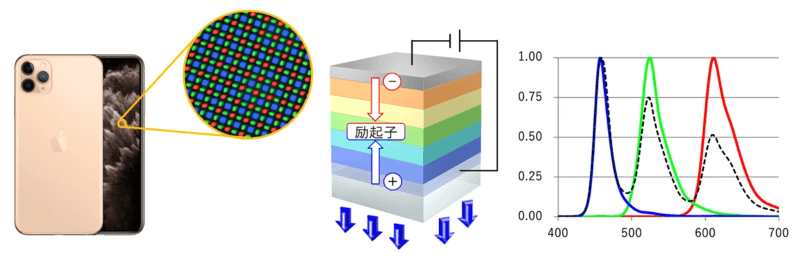

2.有機ELディスプレイの仕組み

電気をよく流す「導体」と全く流さない「絶縁体」の中間の性質を持つ材料を「半導体」といいます。半導体は電気信号を増幅したり、ON/OFFを切り替えるスイッチとして使われ、トランジスタの基本材料となっています。シリコンは最も代表的な半導体で、パソコンのCPUやメモリのトランジスタは基本的にシリコンでできています。一方、有機分子にも半導体特性を持つものがあり、「有機半導体」として長年研究が進められてきました。

有機半導体の薄膜に電圧をかけると、まず最高被占軌道(HOMO:HighestOccupied Molecular Orbital)から電子が取り出され、そこに正孔(ホール)が残ります。一方で、外部から注入された電子が最低空軌道(LUMO:Lowest Unoccupied Molecular Orbital)に入ります。その結果、分子は励起状態(励起子)と呼ばれる高エネルギー状態になり、これが基底状態に戻るときに光を放ちます。この現象をエレクトロルミネッセンス(EL)と呼び、これを利用したデバイスが有機EL素子(= 有機発光ダイオード/OLED:Organic Light-EmittingDiode)です。有機ELディスプレイが本格的にスマートフォンやテレビに使われ始めたのは2010年前後ですが、当初は発光特性が十分ではありませんでした。その理由のひとつは、有機発光材料のスペクトルが幅広く、高色純度の赤・緑・青を得にくかったことです。そのため、カラーフィルターで不要な光をカットして利用していましたが、光が弱くなり消費電力も増大していました。

図3 有機ELディスプレイの赤・緑・青の画素とスペクトル

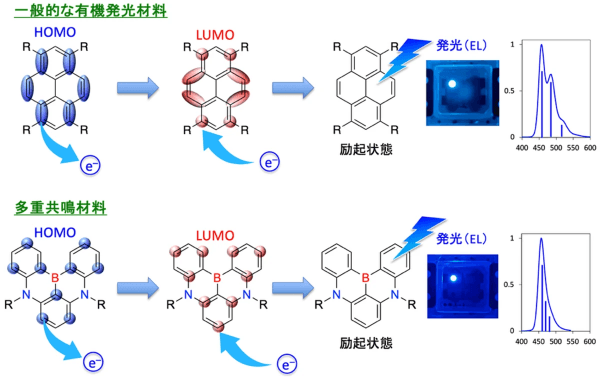

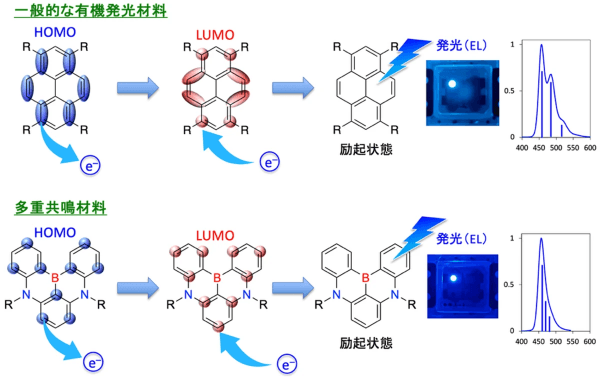

3.多重共鳴材料の開発

一般的な有機発光材料のLUMOとHOMOは主として原子間に存在するため、励起状態から基底状態に戻る際(LUMOからHOMOに電子が遷移する際)に結合の伸縮が伴います。その結果、結合の振動エネルギー(約1400–1650cm⁻¹、青色光460 nmの場合には発光スペクトルに約35nmの広がりを与えることに相当)に応じて、複数の発光線が重なって観測され、スペクトルが幅広くなってしまいます。これは科学者にとっては常識であり、長らく克服すべき課題として取り組まれることはありませんでした。そこで私たちは、ベンゼン環の1,2位(オルト位)にホウ素と窒素を導入し、その「多重共鳴効果」によってHOMOとLUMOを隣り合う炭素原子に交互に局在化させる分子設計を考案しました。これにより、電子遷移に伴う結合の伸縮と振動との相互作用をほぼ完全に抑制することに成功しました。このように多重共鳴効果を利用して設計された発光材料は「多重共鳴材料」と呼ばれ、極めて狭い発光スペクトルと高い安定性を両立できる点に特徴があります。

この設計指針に基づいて2016年に開発した「DABNA」は、半値幅25 nm程度の極めて狭い青色発光スペクトルを示し、さらに光をほぼ100%効率的に取り出せる蛍光量子収率と高い安定性を兼ね備えています。その後、多くの企業でこの骨格を基盤とした誘導体が開発され、2019年から有機ELディスプレイ用材料として実際に社会実装が始まりました。現在では、iPhoneやGalaxyなどのスマートフォンに加え、有機ELテレビ、Apple Watch、NintendoSwitchなど、皆さんの身近な機器の青色発光材料として広く使われています。また最近では、無機発光材料をも超えるほどの超狭帯域青色発光、さらに緑色や赤色の発光を示す多重共鳴材料の開発にも成功しており、フルカラー有機ELの高性能化と次世代ディスプレイへの応用が期待されています。

図4 一般的な有機発光材料と多重共鳴材料

用 語 集

色純度

光(可視光)は波長によって色が異なる。通常の光源は、一定の波長幅を持った発光スペクトルを示しますが、その幅が広ければ複数の色(波長)が混ざるため色純度が低くなります。逆に、幅が狭いほど単色光に近づき色純度が高くなります。

エレクトロニクス(Electronics)

電子の流れや振る舞いを制御し、その性質を利用して情報処理や信号の伝達、エネルギー変換を行う技術分野です。

ホウ素(Boron)

周期表の第13族元素で、炭素の隣に位置します。有機分子中では3つの共有結合と1つの空軌道をもつ平面構造(sp²混成軌道)をとり、この空軌道を利用した電子受容性や発光特性の発現が可能となります。

窒素(Nitrogen)

周期表の第15族元素で、炭素の隣に位置します。有機分子中では3つの共有結合と1つの孤立電子対をもち、電子供与性、配位能、塩基性などの特性を生み出します。

ドーピング(Doping)

シリコンなどの半導体に微量の不純物元素を導入して電気伝導特性を制御する技術です。シリコンは通常4本の手(価電子)で結合しますが、価電子が3つしかないホウ素を加えると結合に空席ができます。この空席を電子が埋めることで、電子が移動した跡が「正孔(ホール)」として振る舞い、p型半導体特性を生み出します。

有機分子(Organic Molecule)

炭素を骨格とし、炭素–炭素結合や炭素–水素結合を基盤とする分子群です。π共役系を形成することで電子・光物性を示し、エレクトロニクスへの応用が可能となります。

One-pot・One-shotホウ素化(One-pot・One-shot Borylation)

分子内部にホウ素を効率的に導入する新たな合成手法です。One-potは、中間体を単離せず一つの容器内で複数の反応を連続的に進行させること、One-shotは、単一の反応操作で複数の反応を一挙に進行させることを意味します。

HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital)

ある分子において、電子に占有されている分子軌道の中で最もエネルギーが高い軌道である最高被占軌道の略語です。

LUMO(Lowest Unoccupied Molecular Orbital)

ある分子において、電子に占有されていない分子軌道の中で最もエネルギーが低い軌道である最低空軌道の略語です。HOMOよりもエネルギーが高いため、通常は電子を持ちませんが、HOMOの電子が光エネルギーを吸収することでLUMOに励起されることがあります。また、電圧をかけてLUMOに電子を注入することも可能です。

共鳴効果(Resonance Effect)

共役π電子系をもつ分子は、複数の共鳴構造で書き表すことができ、実際のπ電子系は、それらの共鳴構造の中間の性質を持ちます。寄与する共鳴構造の数に応じてπ電子系が安定化したり、アニオンやカチオンを含む構造があると、その寄与に応じて電子分布に偏りが生じ、分子の性質が変化します。こうした効果を「共鳴効果」と呼びます。

多重共鳴効果(Multiple Resonance Effect)

ホウ素と窒素は炭素と価電子の数が異なるため、逆の共鳴効果があります。これを分子内の適した位置に同時に配置すれば、共鳴効果が強め合い、HOMOとLUMOの分布を原子単位で局在化させることができます。この「多重共鳴効果」を利用して設計された有機材料は「多重共鳴材料」と呼ばれ、狭い発光スペクトル(高色純度)、安定性、効率的エネルギー利用が可能となります。

正孔(ホール)

半導体に本来あるべき電子が1つなくなっている状態を意味します。半導体に電圧をかけることで電子を抜き取ると発生します。有機半導体であれば、通常は最もエネルギーの高いHOMOから電子を1つ抜き取ることで正孔を注入します。

有機EL(有機エレクトロルミネッセンス, Organic Electroluminescence)

半導体特性を持つ有機分子(=有機半導体)の薄膜に電圧を印加すると、正孔と電子が注入されます。両者が同じ有機分子上で出会うと、その分子は励起状態となり、基底状態に戻るときに光を放出します。このとき分子を一つの単位として見ると、まずHOMOから電子が抜き取られ、そこに正孔が生じます。そこへ外部から新たな電子がLUMOに入り込むため、結果としてHOMOからLUMOに電子が遷移したのと同じ状態になります。このプロセスによって分子が励起状態となり、光を放つのです。また、この有機ELを利用した発光素子をOLED(Organic Light-Emitting Diode)といいます。

Q&A

記念講演の際にいただきました質問に対して、畠山先生にご回答いただきました。

<研究のきっかけ・姿勢・考え>

①先生がこの「世界を照らすホウ素の発光材料」の研究で、最も感動されたことは何ですか。

⇒

①ホウ素を1つ、酸素を2つ持つ化合物(DOBNA)は自分で実験をして合成しました。1回目の検討でうまくいったのですが、核磁気共鳴装置(NMR)でその分子構造が確認できた時にとても嬉しかったのを覚えています。

②研究するにあたって一番大切にしていることは何ですか。

⇒

②できるだけ前提条件を作らず、ゼロベースで考えることを大切にしています。例えば「ホールケーキを3回切ると最大で何個に分けられるか?」という問題があります。普通に上から3回切ると、ナイフがいつも中央を通り、きれいに交わるので6個にしかなりません。しかし3回目の切り方を少しずらして、交点を外して切れば7個にできます。さらに、「そもそも上から切る必要はあるのか?」と考えて、3回目を横から切ると、実は8個にできます。ケーキ屋さんで働いている人なら「ケーキは上から切るもの」という前提が無意識にあるので、7個が正解だと思うかもしれません。でも、研究では「横から切ってもいいのでは?」と前提を疑う発想がとても重要です。ただし注意も必要で、ショートケーキを横から切ってしまうと、下の部分はショートケーキの条件を満たしません。つまり発想は正しくても結果は失敗します。一方で、シフォンケーキなら横から切っても問題ないです。研究でもこれと同じで、「どんなケーキなのか」によって最適な発想の仕方は変わります。大切なのは、普段は真面目に上から切っているけれど、心のどこかで「もしかしたら横から切れるかも」と考えているような姿勢です。その感覚が、固定観念に縛られない良い研究につながると思います。

③このテーマを研究しようと思ったきっかけを教えてください。

⇒

③大学院生時代(2000年)にナノグラフェン(グラフェンの部分構造を持つ分子)の内部にホウ素やリンを導入したような材料が合成できれば面白いと考えたのがきっかけです。

④なぜこれまで壊れやすく電子デバイスで使えないとされてきたものを、安定したものができると踏んで、研究を続けることができたのですか。

⇒

④我々の分子は安定になると思って合成していましたが、実用できるほど安定かどうかまでは予想できません。だから、実際に合成して確かめることが大事です。仮にその分子が実用できるほど安定ではなくても、どの程度の安定性を持つかが分かれば、次のアイディアにつながるのでその知見は無駄にならないです。研究というのは、うまくいかないのが当たり前なので、うまくいったらすごい(嬉しい)と自分が信じられることなら、リスクは気にせずトライし続けることが大事です。うまくいかなくても、その理由がわかれば、将来の研究の役に立ちます。

⑤ホウ素を社会に活かせるかもしれないと考えたきっかけのできごとがあれば教えていただきたいです。

⇒

⑤2010年頃に開発した、ホウ素を1つ、窒素を1つ持つ化合物(One-potホウ素化の式中の化合物)を有機EL素子中でホスト材料として用いたところ、十分に安定であることが分かりました。

<研究手法・技術開発>

⑥多重共鳴材料の利点を簡潔に教えて下さい。

⇒

⑥多重共鳴材料の大きな利点は、分子内振動と励起エネルギーとの相互作用を非常に小さくできる点です。振動が抑えられると発光スペクトルがシャープになるだけでなく、励起エネルギーが熱として逃げにくくなり、電気エネルギーを高効率で光に変換できます。また、多重共鳴効果によってHOMOとLUMOを異なる炭素位置に局在化させられるため、三重項励起状態のエネルギーを高く保つことができます。これはホスト材料として重要な特性であり、一重項励起状態とのエネルギー差が小さくなることで熱活性化遅延蛍光(TADF)が発現します(TADFは九州大学の安達教授が有機ELに利用することでその特性を飛躍的に向上できることを示し注目されています)。私たちが多重共鳴材料を設計した当初の目的は三重項状態を高くすることでしたが、合成・測定の結果、分子振動も強く抑制できることがわかりました。さらに、多重共鳴効果には化合物の安定性を高める効果もあります。⑦一般的な有機発光分子では結合振動が避けられないとされていた中で、多重共鳴効果による「振動エネルギーとの相互作用の抑制」に着目された理由を教えてください。

⇒

⑦ ⑥への回答を参照してください。

⑧炭素や窒素の原子番号と近い元素はホウ素以外にもあると思うのですが、なぜその中でもホウ素に着目したのですか。

⇒

⑧周期表で炭素周辺にある元素をヘテロ元素というのですが、ヘテロ元素を分子内部に持つナノグラフェン(グラフェンの部分構造を持つ分子)の報告例がほぼなかったので、そういった分子(含ヘテロナノグラフェンと呼んでいます)を合成する反応を開発しようと思いました。最初に開発したのはリンを導入する反応ですが、その後、ホウ素を導入する反応を開発したら、面白い特性を示すことが分かり、ホウ素を中心に研究を進めています。

⑨炎色反応では各金属元素が特有の発色を示しますが、有機ELにおいてはある結合や構造があれば特定の発色をするということはあるのでしょうか。また、あるのであればそれがどのような構造なのか教えていただきたいです。

⇒

⑨炎色反応では、金属原子がもつ特定の「原子軌道」のエネルギー差によって決まった色が出ます。原子では、電子が動ける場所(軌道)のパターンが元素ごとに決まっており、その結果として特有の発色になります。一方、有機ELで光るのは「分子」です。分子では複数の原子が共有結合でつながっているため、電子が動ける範囲は原子 1つではなく“分子全体”に広がります。このとき原子軌道は互いに重なり合って「分子軌道」をつくり、そのエネルギー差が発光波長(色)を決めます。そのため、有機ELには元素ごとの固定された色というものはなく、分子の構造をデザインすることで多様な色を作り出すことができます。一般的には、π共役系(電子が動ける範囲)が大きくなるほどエネルギー差が小さくなり赤い光になり、π共役系を小さくすると青い光になります。

⑩電流を流すと世界最高レベルの高色純度で発光し、十分な安定性を示す「多重共鳴材料」と呼ばれる物質は、LEDのように青の発光が難しいなどということはあるのでしょうか。

⇒

⑩青色LEDが難しかった理由として、高品質GaNを作成できなかったこと、ドーピングが難しかったことなどがあります。つまり青色発光そのものが難しかったのです。一方、有機EL(OLED)でも青色素子が、一番、難しいのですが、その理由は、青色光が、緑・赤色光よりエネルギーが大きく、その分、材料劣化がとても速くなるからです。

⑪青色に光るホウ素含有分子の他に、周波数の異なる別の色の多重共鳴材料はあるのでしょうか。また、他の原子を使った多重共鳴材料は存在しますか。

⇒

⑪青色だけではなく、紫色、水色、緑色、黄色、赤色など様々な多重共鳴材料が開発されています。その中でディスプレイに必要なのは、緑色と赤色なので、現在は、その実用化を目指して研究を進めています。多重共鳴材料は、我々が報告したホウ素と窒素(あるいは酸素)の組み合わせが一番効果的ですが、空軌道か非共有電子対があればいいので、我々の報告の2〜3年後から、ホウ素の代わりにカルボニル基、窒素の代わりに、硫黄、リンなども使うという方法も盛んに報告されています。ただ、これらはスペクトルが幅広くなったり、安定性が低くなるという問題があります。

<開発された合成手法(One-pot/One-shot)>

⑫「One-potホウ素化」「One-shotホウ素化」の手法を開発するにあたってどのような技術を用いてどのような研究を実施されましたか。

⇒

⑫「One-potホウ素化」「One-shotホウ素化」は新しい有機合成手法ですが、全く未知の反応原理から生まれたものではありません。実際、ホウ素を用いた Friedel–Crafts型反応は、1950年代に報告例があります。私たちの研究では、この反応を単発の環化や置換で終わらせるのではなく、ホウ素化に用いる化合物と反応条件を工夫することで、ホウ素導入と骨格形成が連続的に進行するように制御することで、分子内部にホウ素を導入できる One-pot/One-shot ホウ素化反応を開発しました。

⑬「One-potホウ素化」「One-shotホウ素化」の合成手法の開発の際、考えていた応用例と今実際にある応用例で差はありますか。また、どのような分野に応用ができるとお考えになっていますか。

⇒

⑬当初はOne-pot/One-shotホウ素化によって得られる分子を、有機半導体材料としての応用を主に想定していました。しかし、多重共鳴という分子設計を考案した結果、電荷輸送特性よりも発光特性の優位性が明確になり、現在では発光材料の開発により多く使われています。最近になって、多重共鳴材料が有機薄膜太陽電池(OPV)や有機光検出器(OPD)においても有効であることが分かってきており、今後は発光材料に限らず、さまざまな有機電子デバイス分野への応用が広がっていくと考えています。

⑭One-shotホウ素化のPh3Bの役割が気になります。反応式には無くてもいいように見えますが、必須なのでしょうか。また、もう実用化される材料ということですが、量産において、特に問題は生じませんでしたか。

⇒

⑭Ph3Bは塩基として加えています。One-shotホウ素化では、C-B結合の形成に伴い、HBrやHIが副生します。それをアミンなどの塩基で捕捉する必要があるのですが、ここではPh3Bを用いています。Ph3Bを塩基として使うことは普通はないのですが、HIと徐々に反応して、Ph-H(ベンゼン)と、Ph2B–Iを発生するので、結果として塩基として作用することになります。この場合は、アミンが有効ではなかったので、Ph3Bを使用していますが、塩基として用いた報告例は過去にありませんでした。多重共鳴材料は実用されていますが、その量産には、「One-potホウ素化」「One-shotホウ素化」が使用されています。ただ、量産ではPh3Bは使用されていません。

⑮今回の合成された材料の精製方法(純度100%にする)は、どのような方法でしょうか。多重共鳴材料の欠点があれば教えてください。例えば、耐久性などは良好なのでしょうか。

⇒⑮研究室レベルでは、溶媒による洗浄とシリカゲルカラムクロマトグラフィーを組み合わせて精製することが多いです。溶媒洗浄は物質の溶解度差を利用して不純物を除去する方法で、カラムクロマトグラフィーは極性の差を利用して分離します。一方、工業的スケールではシリカゲルカラムクロマトグラフィーは現実的ではないため、洗浄と晶析を組み合わせて、実用上十分に高い純度まで精製します。また、素子作成を蒸着で行うので、多くの場合、揮発性、不揮発性の不純物を除く昇華精製も必要になります。

多重共鳴材料は素子中では高い安定性を示します。ただ、電子豊富なために酸化に弱い場合があり、精製中に酸化されないように気をつける必要があります。素子中には酸素はないので問題はありません。

<開発過程の課題・苦労・技術的な困難>

⑯多重共鳴材料の開発された際に最も苦労されたことは何ですか。ホウ素という不安定な元素を安定化して使えるようにしたとのことですが、その過程で一番苦労された点は何ですか。

⇒⑯多重共鳴材料を設計して合成するという段階では、実はそれほど大きな苦労はありませんでした。一般に有機ホウ素化合物は不安定ですが、分子設計を工夫すれば十分に安定に扱えます。一方で、最も苦労したのは、多重共鳴材料を最初に報告した論文を学術誌に通す過程でした。当時は今までにない分子設計概念だったため、有名な一般誌の編集者から何度か査読に回される前に却下されました。その後、専門誌の編集者が初めて査読に回してくれ、そのままアクセプトされました。新しいアイディアは、その価値や斬新さが最初は正しく評価されないことがあります。現在では多重共鳴材料が広く認知され、世界中で多くの研究者が研究する分野になったため、一般誌にも論文が通りやすくなっています。

⑰有機発光材料を多重共鳴材料に変えると構造が大きくなっていると思うのですが、今、画質を高めるためにピクセル数を細かくしている中で、弊害などはないのでしょうか。

⇒⑰多重共鳴材料は、一般的な有機発光分子と比べると分子構造がやや大きく見えますが、実際のデバイスでは全く問題になりません。理由は、分子の大きさとディスプレイのピクセルサイズのスケールが桁違いに異なるためです。有機発光分子の大きさはナノメートル(10のマイナス9乗メートル)程度です。一方、スマートフォンのディスプレイでは、画質を高めるためにピクセルが微細化されていますが、それでも1ピクセルの大きさは数十マイクロメートル(10のマイナス6乗メートル)あります。つまり、ピクセル1個の中には、発光分子が何万個も並ぶことになります。そのため、分子が少し大きくなったとしても、ピクセルサイズや画質に直接的な悪影響が出ることはありません。

<実用化・産業利用・応用分野>

⑱多重共鳴材料の実用化に必要なものは何ですか。

⇒

⑱青色については、多重共鳴材料はすでに広く実用化されています。これまで青色有機ELでは蛍光材料が使われていましたが、色純度に限界がありました。多重共鳴材料は色純度に非常に優れているため、青色では従来の蛍光材料がほぼ多重共鳴材料に置き換わっています。一方、緑色と赤色では事情が異なります。これらの色では、もともと蛍光材料よりも効率の高い燐光材料が使われており、発光効率の点ではすでに非常に高い性能が実現されています。多重共鳴材料は色純度では燐光材料より優れていますが、TADF特性を利用して燐光材料と同等以上の高効率を出そうとすると、分子にかかる負担が大きくなり、素子寿命が短くなるという課題があります。そのため、緑色と赤色については、高耐久化が必要で、実用化まではあと2〜3年程度かかると考えています。

⑲開発された技術を使った有機ELテレビなどに応用されていますが、有機ELテレビは値段が高価だと思いますが、より広く使われるために、どんなふうにコストダウンしようと考えられますか。次世代ディスプレイ応用が期待されているとの事ですが、次世代ディスプレイとはどんなものになると考えられていますか。

⇒

⑲有機ELテレビが高価な理由はいくつかあります。まず、生産に使われる蒸着装置が高価であり、さらにそれを使って安定した量産技術を確立するまでに多くの開発コストがかかります。そのため、製品が出始めた初期段階では、どうしても価格が高く設定されます。これは液晶ディスプレイも同じで、登場した当初は現在よりもはるかに高価でした。また、有機ELディスプレイは、作ったものがすべて問題なく動くわけではなく、一定の割合で販売できない失敗品が出ます。いわゆる歩留まりの問題で、これもコストを押し上げる要因です。ただし、装置技術やプロセスは時間とともに改善されるため、歩留まりは徐々に向上し、価格は下がっていきます。さらに、材料コストも重要です。現在の有機ELでは、特に緑色や赤色にイリジウムというレアメタルを使った燐光材料が使われており、これが材料コストを高くしています。多重共鳴材料はすでに青色で実用化されていますが、今後、緑色や赤色にも応用できれば、レアメタルを使わない材料に置き換えることができ、材料コストの低減が期待されます。この方向で、私たちを含めて多くの大学や企業が研究を進めています。

次世代ディスプレイの一例として、透明ディスプレイがあります。普段は透明で、必要なときだけ画像を表示できれば、窓全面をディスプレイにしたり、普通のメガネに表示機能を持たせたりすることが可能になります。また、フィルム状のディスプレイに発電や電池の機能を組み合わせれば、折りたたんで持ち歩き、必要な場所に貼り付けて表示装置として使うことも考えられます。有機ELは薄く柔らかいフィルム状にできるため、体に巻き付けて光を用いた治療に使ったり、センサー機能を組み込んで生体モニタリングに利用したりする研究も進んでいます。このように次世代ディスプレイは、「見るための画面」から、「環境や人と一体化する表示・機能デバイス」へと進化していくと考えられています。

⑳有機ELの発光材料は今やスマホなどに広く使われていますが、今後、どんな新しい分野(例えば量子通信や医療など)への応用が期待されていますか。

⇒

⑳ ⑲への回答を参照してください。

㉑LEDの耐久性について、具体的にはどのように向上されているのか、また、多重共鳴材料の実用化について、現在最も大きな課題となっていることと考えられる解決策についてお尋ねしたく存じます。

⇒

㉑ ⑱への回答を参照してください。

㉒多重共鳴材料を使うことによってエネルギーロスをなくすことが可能になるとありましたが、実際どれほどのエネルギーロスをなくすことができるのでしょうか。また、画質の方はどれほど鮮明になるのでしょうか。有機ELディスプレイでは、カラーフィルターがあるのでより鮮明になるのでしょうか。

⇒

㉒従来の青色有機ELでは、発光した光のうち約30%がカラーフィルターでカットされ、光として利用できないロスになっていました。色純度の高い多重共鳴材料では、発光スペクトルが非常にシャープなため、このようなフィルターによるロスを大幅に減らすことができます。

また、有機ELディスプレイでは、赤・緑・青の色純度を高めるためにカラーフィルターを使用しますが、特定の波長だけを完全に通し、それ以外を完全に遮断できる理想的なフィルターは存在しません。そのため、元の発光スペクトルが広い場合、不要な波長成分がフィルターを通過してしまい、色純度の向上には限界があります。結果として、画像の彩度の向上にも限界が生じます。この点は、有機ELディスプレイだけはなく、液晶ディスプレイでも共通の課題です。

㉓化学反応の「One-pot」や「One-shot」のような効率化は、環境負荷の低減にもつながると思います。環境面のメリットについても教えてください。

⇒

㉓化学反応をOne-potやOne-shotにすることは、環境負荷の低減にもつながります。従来の多段階合成では、その都度反応を止めて精製する必要があり、多くの試薬や有機溶媒、エネルギーを消費します。反応を一段階にまとめることで、使用する溶媒や試薬の量を大きく減らすことができ、廃棄物も少なくなります。一方で、私たちがこの手法を開発した最大の意義は、単なる効率化だけではありません。One-pot/One-shotホウ素化によって、従来の方法では合成が難しかった分子構造が合成可能になり、その結果として多重共鳴材料という新しい材料群が生まれました。現在では、世界中の研究者が多重共鳴材料の研究を進め、優れた発光材料が次々と報告されていますが、こうした研究の多くは、これらの分子を実際に合成できる手法があって初めて可能になっています。

<特許・知的財産・企業との関わり>

㉔先生が研究された内容を企業が使う、もしくは使っていると思いますが、権利(特許など)はどうなっていますか。変な話ですが、特許料のようなものを受け取ったりしますか。

⇒㉔一般に、大学で行われた研究成果をもとにした特許は大学に帰属します。特許出願には、大学単独で出願する場合と、企業と共同で出願する場合の二通りがあります。どちらの場合でも、研究成果が実用化されれば、大学の規定に基づいて発明者に特許料が分配されます。私も発明者として受け取っていますが、医・薬学、工学、情報科学、農学といった、研究成果が実用化や事業化に直結しやすい分野では特別なことではありません。

㉕有機ELディスプレイの価格を抑えるためにどのようなことが必要なのでしょうか。高エネルギーから低エネルギーに戻るときに放出する色はどのように決まるのでしょうか。

⇒㉕ ⑨,⑲への回答を参照してください。

大阪科学賞 運営委員会事務局